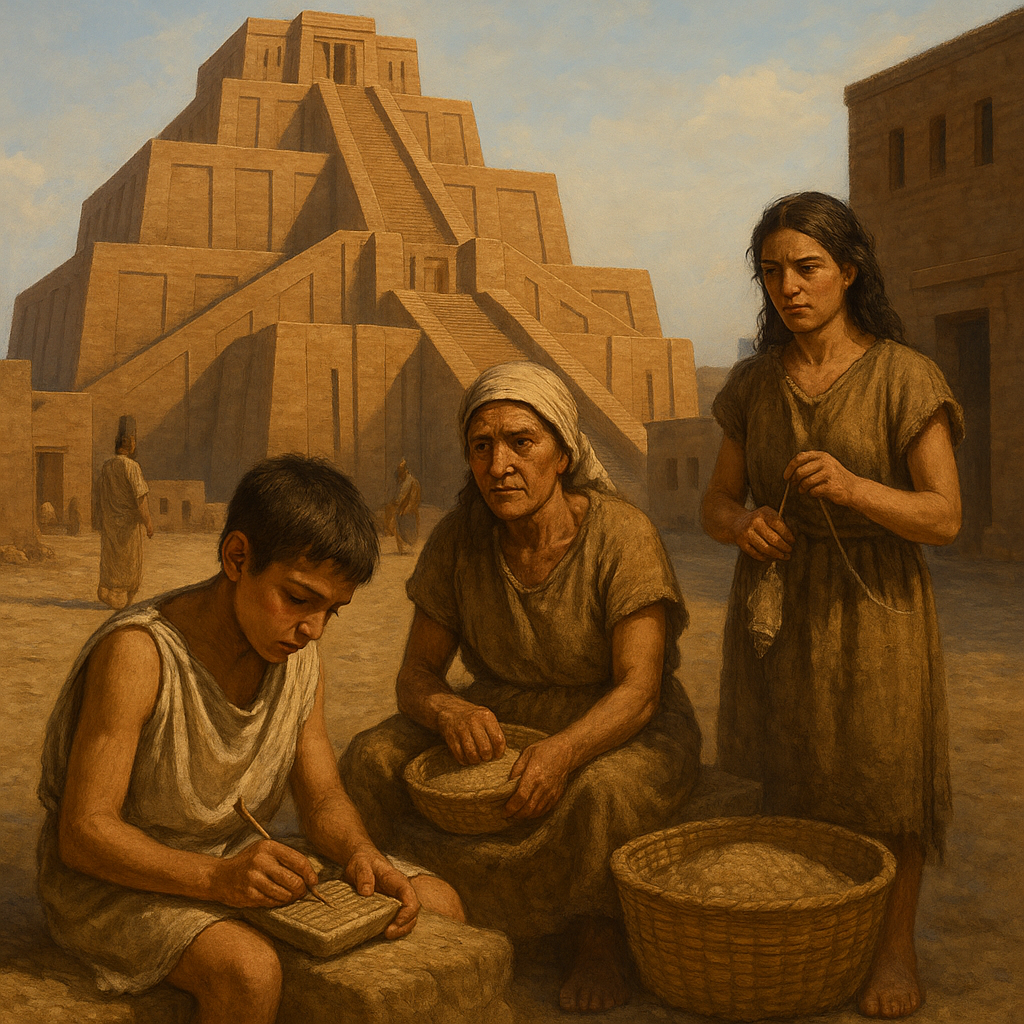

El sol aplastaba las llanuras de Sumer, y la sombra del zigurat de Ur se extendía sobre las casas de adobe. En la plaza, Zamu, un escriba de trece años, bajó la cabeza al paso de un noble en su carro de bueyes. Su padre, artesano del templo, siempre le repetía lo mismo: cada quien tiene su lugar. Los dioses arriba, después el rey, los sacerdotes, los funcionarios, los campesinos… y al final, ellos, los que escribían para que los demás mandaran.

Cada mañana, Zamu cargaba tablillas de arcilla hacia el templo. Allí, los sacerdotes le dictaban ofrendas, tributos y leyes. A veces mencionaban al rey Ur-Nammu y sus códigos tallados en piedra: “El fuerte no debe oprimir al débil”. Bonitas palabras, pensaba Zamu. Aunque no para todos.

En casa, su madre molía cebada desde antes del amanecer y casi nunca comía; su hermana tejía ropas para los sacerdotes, pero ni siquiera podía entrar al templo. Zamu escribía. Sin equivocarse. Un error y podía perder la mano.

Una tarde, al entregar una tablilla, se armó de valor y le preguntó al sumo sacerdote:

—¿Por qué los dioses necesitan tanto de nosotros?

El sacerdote lo miró condescendiente y sonrió:

—Porque así son las cosas. Porque el cielo lo decretó. Y porque alguien debe recordar su voluntad.

Zamu asintió en silencio. Pero esa noche, bajo las estrellas del Éufrates, escondió una tablilla donde, por primera vez, escribió preguntas que podían ser consideradas peligrosas.

Actividades de reflexión

- ¿Qué papel cumplía cada grupo social en la antigua Mesopotamia y cómo se reflejaba esa jerarquía en la vida diaria de personajes como Zamu y su familia?

- ¿Crees que la ley de Ur-Nammu realmente protegía a los más débiles? ¿Por qué podría haber diferencias entre lo escrito y lo vivido?

- ¿Qué representa la acción de Zamu al escribir sus propias preguntas en secreto? ¿Qué nos dice eso sobre el poder del conocimiento en una sociedad jerárquica?