—¿Estás seguro que no deberías descansar, Benito? —preguntó Margarita, con los ojos llenos de preocupación.

Juárez apenas levantó la mirada de los documentos que llenaban su escritorio. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras sobre su rostro agotado. Era julio de 1872, y el aire de Palacio Nacional, aparte de cálido, estaba cargado de tensiones, como si se presintiera lo que estaba por venir.

—El país no puede esperar —respondió Juárez con voz baja pero firme, el tono que había usado para desafiar con Maximiliano y conspiradores—. Cada firma, cada decreto… es un paso más hacia el futuro que hemos soñado.

Margarita, su compañera incansable, lo observaba en silencio. Sabía que la salud de su esposo se deterioraba, que el peso de la presidencia le cobraba factura. Pero también conocía su obstinación, esa voluntad férrea que lo había mantenido en pie durante la Guerra de Reforma y contra la invasión francesa.

—Benito, el país ya ha cambiado —insistió ella suavemente—. Deja que otros continúen la lucha.

Juárez dejó la pluma sobre el escritorio y cerró los ojos, cansado. En su mente, se dibujaban imágenes de un México dividido, aún vulnerable a las ambiciones extranjeras. ¿Y si soltaba las riendas? ¿Y si las manos que las tomaran no fueran tan firmes?

—Nadie está listo —susurró. Pero antes de que pudiera continuar, un dolor agudo le atravesó el pecho. Se llevó la mano al corazón.

—¡Benito! —gritó Margarita, corriendo hacia él.

Al despertar, estaba en su cama con rostros de preocupación a su alrededor. Mientras la vida se le escapaba entre los dedos, un pensamiento fugaz cruzó su mente: ¿Qué hubiera sido de México sin mí?

La respuesta, sin embargo, nunca llegó.

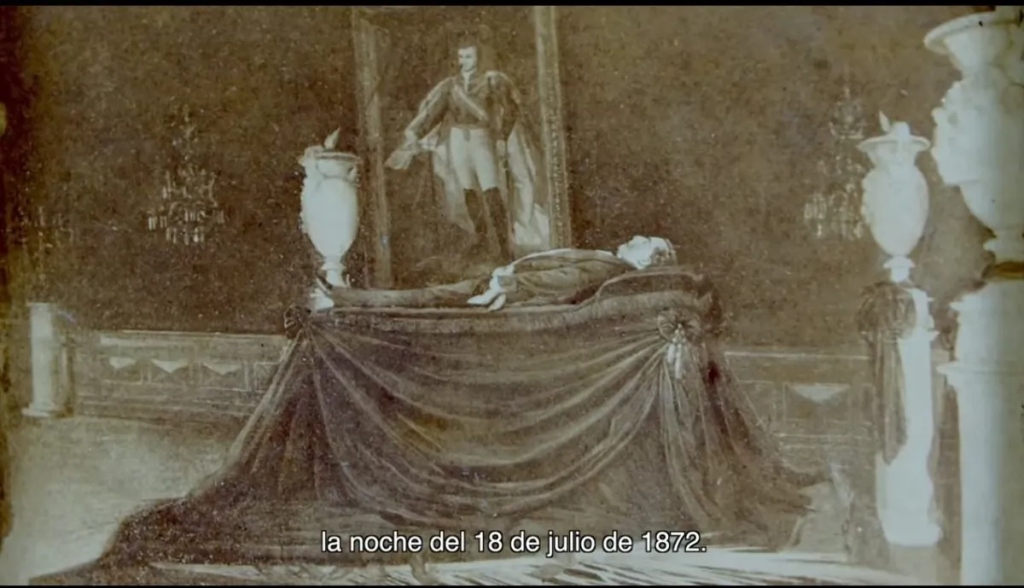

Esa noche, el reformador descansó por última vez. Pero, en algún rincón del destino, quedó la sombra de una posibilidad: si Juárez hubiera vivido más, su ambición de transformar al país podría haberse convertido en una obsesión. Tal vez, en lugar de liberar a la nación, habría acallado las voces que clamaban por cambio, aferrándose al poder como un dictador que no supo cuándo ceder.

A veces, incluso los grandes hombres necesitan saber cuándo detenerse.