Veracruz, 25 de junio de 1879

En el patio de la prisión, la humedad pegajosa hacía que el aire se sintiera más denso, más insoportable. Nueve hombres, con las manos atadas a la espalda, aguardaban en fila. No pedían clemencia. Sabían que no la habría.

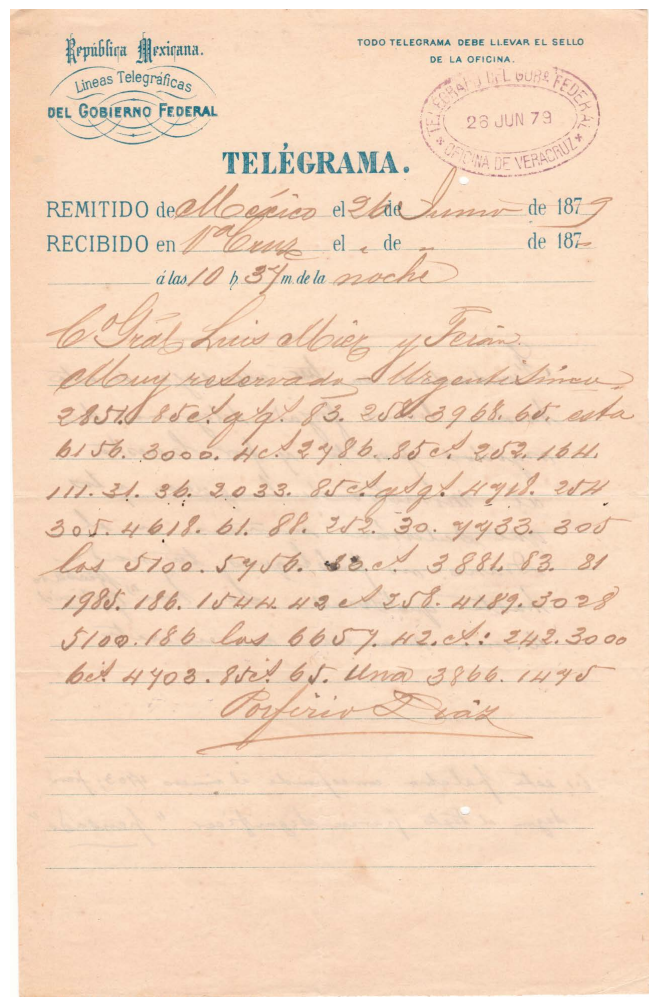

El general Luis Mier y Terán sostenía el telegrama con la orden inflexible de Porfirio Díaz:

«Aprehendidos infraganti, mátalos en caliente.»

Suspiró. Sabía que su lealtad al régimen no admitía dudas. Pero aquello… aquello no era justicia. Aún así, alzó la vista y dio la señal.

Los condenados se miraron entre sí, el más joven, apenas veintidós años, tragó saliva y cerró los ojos. No quería ver el cañón de los rifles. Otro, en cambio, levantó la barbilla con altivez. Se dijo a sí mismo que moriría con dignidad, como los mártires de la patria. Por otro lado, un viejo periodista, murmuró entre dientes:

—El tiempo nos dará la razón…

El sargento ajustó la línea de fusileros. La orden resonó seca en el aire:

—¡Apunten!

Algunos soldados vacilaron, pero el rugido de Mier y Terán los encarriló:

—¡Fuego!

El estruendo sacudió la mañana. Los cuerpos cayeron como sacos, algunos convulsionando en la arena manchada de rojo.

Mier y Terán apartó la mirada. Sabía que la sangre de esos hombres no se secaría tan fácil de su memoria.

Actividades de reforzamiento

Diálogo interno

- Imagina que eres uno de los prisioneros minutos antes de la ejecución. Escribe un breve monólogo interno sobre lo que estarías pensando o sintiendo en ese momento.

Dilema moral

- Si fueras el general Luis Mier y Terán, ¿obedecerías la orden de fusilamiento o intentarías salvar a los prisioneros? Explica tu decisión con al menos tres razones.

Comparación histórica

- Investiga otro evento en la historia de México o del mundo donde se hayan dado ejecuciones sin juicio. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras con este relato?

Carta al futuro

- Escribe una carta ficticia de uno de los prisioneros dirigida a las generaciones futuras. ¿Qué mensaje les dejaría sobre la lucha por la justicia y la democracia?

Título alternativo

- Propón un nuevo título para el microcuento y explica por qué lo elegiste. ¿Qué aspectos de la historia te gustaría resaltar con ese título?